Solo Art live·艺术游戏·公共艺术行为现场 - 3 h- 2021

“这首先是一场游戏,其次是一个现场,可能勉强算是个展览,它不得不以为自己寻找合适定义这一方式来被更多的人认识,就像很多不得已接受限定性的事物一样。”

“这里全场禁言,你在现场留下的一切——包括文字,图 片,器物,作品等等,都会在结束后被丢进垃圾堆。但舍弃点什么不是一件很痛快的事情么?起码它们在被舍弃前 尚在这里认真地存在过。”

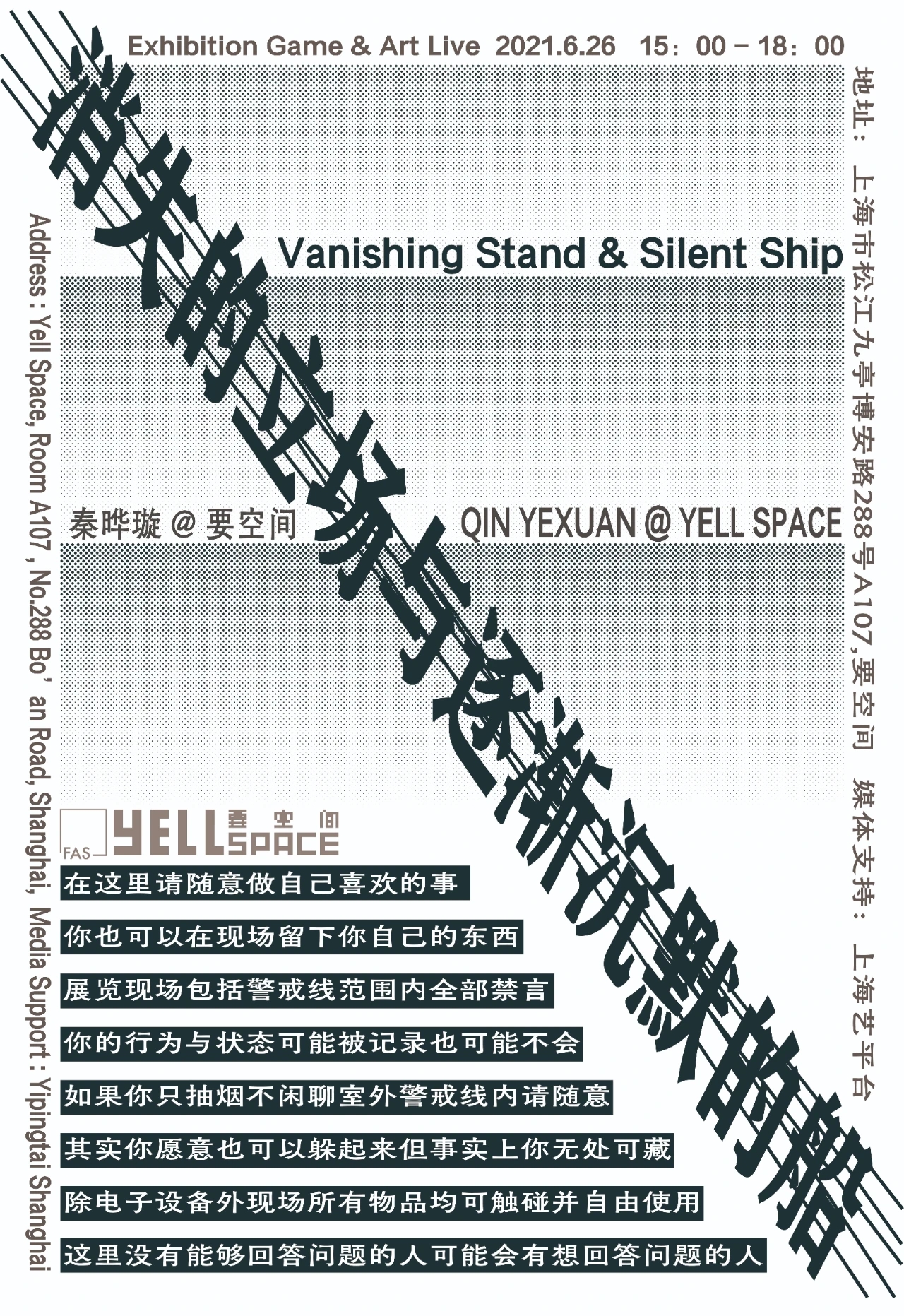

在这个 Art Live 开始前,我先进行了一个现场作品征集:欢迎所有观众带着自己想要展示的东西前来展厅,但需要自行附加一张“作品介绍”,以文字或其他的形式来阐述自己带来的这一件东西。无论是它与你自己之间的链接,还是它与这个世界的。但请注意:所有观众带来的物品都会在下午的现场结束后被集体丢弃,艺术家将会在现场结束前几分钟开始整理丢弃现场的物品。

既然是游戏,便有些规则,需要所有观众和参与者遵守,详见海报。我在展厅各处贴上了“静”字,并且在展厅中央放置一张充气床,自现场开始,我以及其缓慢的脚步走入现场,在这张床上睡下。从此刻开始近三个小时内,现场是属于观众的,我仿佛一个睡觉的雕塑。

直到展览结束前十几分钟,我被闹钟叫醒,下床,将所有观众留在现场的“展品”全部收进巨大的垃圾袋中,丢弃在现场门口的垃圾堆里。

至此,此次行为现场结束。

阿兰-巴迪欧在《当代艺术的十五个论题》中曾有过这样一段表述:

“我认为,当代艺术的重大问题是怎样才能避免做一个浪漫主义者,更准确地说,是怎样才能避免做一个形式主义的浪漫主义者。一方面是对新形势的绝对渴望,总是需要新的形式,现代性就是对新形势的无限渴望。而另一方面呢,迷恋身体,迷恋限定性,迷恋性、暴力、死亡。在这两个方面之间有一种相互矛盾的紧张感,就像是形式主义和浪漫主义的一个合体,这就是当代艺术的主流。”

确实,对当代艺术形式感的强求,促使人们不断在公共场所创造事件,可最终这些事件几乎都不可避免的成为大型社交活动。而对曾经的“禁忌元素”的浪漫主义妄想,也常使人们忽略了这些内容早已不再是当下生活正在探索的主题——那些看似被艺术永恒青睐的内容,早已在经年累月被反复咀嚼的创作中变得不再那么值得玩味了。

然而愈发难以避免的社交,以及越来越模式化的展览内容本身,也似乎难以不陷入某种被语言和社会习惯所限制的框架。

在创作、开幕、展览、市场交易等等一切以艺术为名的公众活动里,人们究竟在做什么?是否在上演一场充满怀旧意味的集体抒情?

不难发现,当代艺术的实验性,在不断被新建立的话语权体系剥夺,哪怕这些新的话语权体系也曾诞生于实验艺术的场域。

是否陷入了一种误区呢?

在对艺术之意义的强求之中寻找不自然的触动。

是否走进另一种困惑之中了呢?

在一个无主之地寻找一位可以跟随的主人。

是否已经偏离初衷了呢?

在对初衷的自我感动里寻找早已被改变多次的原意。

在此,你将走进的是另一场以艺术为名的Exhibition Game,艺术家即将呈现的是一场需要全程保持静默的Art live。

这里不刻意鼓励交流,也不主动欢迎评论,不殷切需求理解,更不提供短暂的认同感与慰藉。